競争力を高めるための戦略の1つに自社ブランドでの商品展開があります。その手段を実現するために大きな役割を果たすのが「OEM」。この記事では、小売・ブランド・流通のビジネスに携わる読者を対象に、OEMの基本構造から、ODMやPBとの違い、具体的なメリット・デメリット、そして主要市場の最新動向までを解説します。

OEMとは

OEM(Original Equipment Manufacturer)は、委託者である企業が自社ブランドで販売する製品の製造を、受託者である他のメーカーに委託するビジネスモデルを意味します。(相手先ブランドによる生産)とよくメディアで説明されます。

委託元の企業は商品の企画、マーケティング、販売といった自社の強みを発揮できる領域に専念し、実際の生産プロセスは製造ノウハウを持つ専門メーカーが担う、機能分担が特長です。このビジネス形態は、自動車や化粧品などさまざまな業界でビジネスの基盤として活用されています。

ODMとの違い

OEMとよく比較されるのがODM(Original Design Manufacturer)です。大きな違いは、OEMを受託するメーカーが担うプロセスの範囲にあります。

- OEM:委託者(ブランド側)が商品の企画・設計を主導、受託者(メーカー)はそれに従って「製造」に特化します。

- ODM:受託者(メーカー)が「企画・設計・開発」から「製造」までの全工程を一貫して請け負います。

つまり、製品の仕様をブランド側が詳細に決定するのがOEM、コンセプトを基に製品開発そのものを専門メーカーに委ねるのがODMです。

PB(プライベートブランド)との違い

PB(Private Brand)は、小売業や流通業などが自ら企画・開発し、自社の販売チャネルで独占的に展開する商品を意味します。OEMが製造の「ビジネスモデル」を指すのに対し、PBは商品の「種類・ブランドのあり方」を示すワードとされており、レイヤーの異なる概念とされています。

ただ、両者は密接に関連しており、多くのPB商品は、製造過程でOEMメーカーを活用しているとされています。つまり、小売企業がPB商品を企画し、その製造を専門メーカーにOEMで委託するという構造になっているようなのです。

委託者(ブランド側)のメリット

- 初期投資の圧縮:自社で製造工場や生産設備を保有する必要がなく、莫大な設備投資コストがありません。

- 経営資源の集中:製造に関わるリソースやコストを削減し、商品企画やブランディング、販売といった自社のコア・コンピタンスに集中投下できます。

- 高品質な製品の確保:実績豊富なメーカーの専門技術を活用するため、高品質な製品の安定供給が実現します。

- 在庫リスクの最適化:小ロット生産に対応できるメーカーを選定すれば、需要予測に応じた柔軟な生産調整が可能となり、過剰在庫のリスクを低減できます。

受託者(メーカー側)のメリット

- 生産ラインの稼働率向上:他社ブランドの製品を継続的に受注することで、工場の稼働率を高め、安定した収益基盤を構築できます。

- 製造技術の蓄積と向上:多様な企業の要求に応えることで、製造ノウハウや技術力をアップし、企業としての競争力を高めることができます。

- 販売・マーケティングコストが不必要:自社で販売網を構築したり、ブランドを育成したりするコストやリスクを負う必要がありません。

委託者(ブランド側)のデメリット

- 製造ノウハウの空洞化:製造プロセスを完全に外部委託するため、自社内に製造技術や生産ノウハウが蓄積されないという課題があります。

- コスト構造の高騰:製造委託コストが発生するため、自社で生産する場合と比較して製品あたりの原価が割高になる可能性があります。

- 品質・工程管理の複雑化:製造現場を直接管理できないため、品質管理や生産スケジュールのコントロールが間接的かつ複雑になりがちです。

- 技術・情報の漏洩リスク:製品の仕様や独自技術といった企業の機密情報が、受託会社を介して漏えいするリスクがあります。

受託者(メーカー側)のデメリット

- 収益性の限界:構造的に下請けの立場になるため、利益率が低く抑えられる傾向があります。

- 外部依存リスク:特定の委託企業への依存度が高まっていくと、その会社の経営方針の転換が自社の経営を直撃するリスクを伴います。

- 自社ブランド育成機会の喪失:他社ブランドの製品生産にリソースを割くことで、自社ブランドを市場に投入し、育成する機会を逸する可能性があります。

OEM市場の規模について

OEM市場全体の規模を示す統計数値を見つけることができなかったため、OEMニーズの高い化粧品、健康食品、アパレル、菓子の市場規模を見ていきます。これらのジャンルではOEMがビジネスの根幹を支えており、市場に不可欠な存在。近年では異業種からの新規参入やD2Cビジネスの拡大を追い風に、その市場規模は拡大傾向にあります。

アパレルのOEM市場

Business Research Insightsのレポートによると、世界のOEMおよびODM衣料品市場規模は、2024年に1,992.6億米ドル(約31兆円、1ドル155円換算)と評価されています。それが、2033年までに4,363.6億米ドルに達すると予測されています。グローバル市場の拡大は、日本のアパレル産業におけるOEMおよびODMの需要増加とも無関係ではないと言えるでしょう。

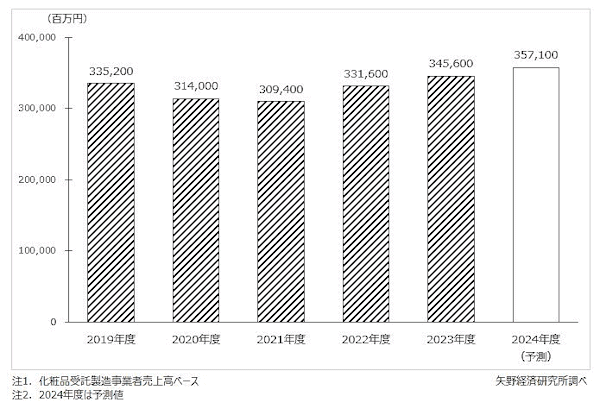

化粧品のOEM市場

矢野経済研究所の「化粧品受託製造市場に関する調査を実施(2024年)」によると、2023年度の化粧品受託製造市場は前年度比4.2%増の3456億円。2024年度の化粧品受託製造市場は同3.3%増の3,571億円への増加を予測していました。

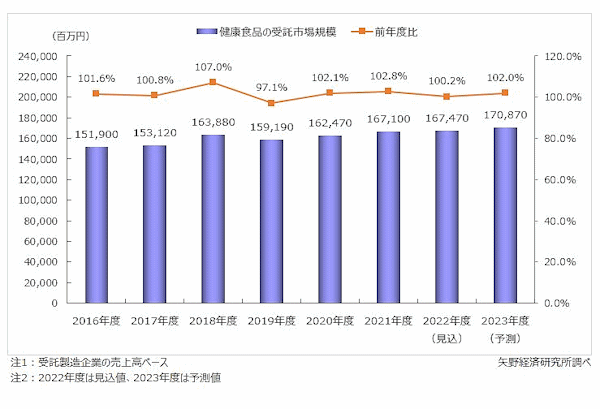

健康食品のOEM市場

矢野経済研究所の「健康食品受託製造市場に関する調査を実施(2023年)」によると、2022年度の健康食品受託製造(OEM)市場は、前年度比0.2%増の1674億7000万円を見込み、2023年度は同2.0%増の1708億7000万円を予測するとしていました。

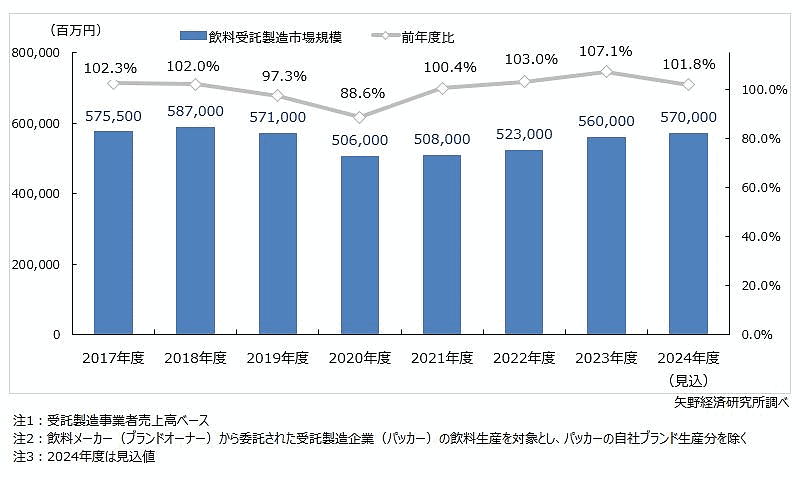

飲料のOEM市場

矢野経済研究所の「飲料受託製造市場に関する調査を実施(2025年)」によると、2023年度における国内の飲料受託製造市場規模(受託製造事業者売上高ベース)は前年度比7.1%増の5600億円に達し、2024年度の同市場も同1.8%増の5700億円と4年連続での成長を見込むと発表しています。

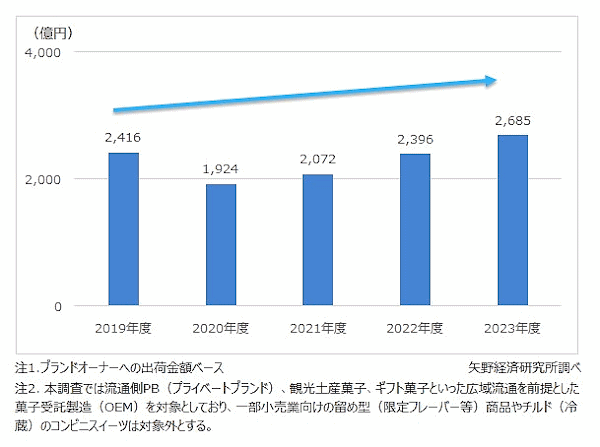

菓子のOEM市場

矢野経済研究所の「菓子受託製造(OEM)市場に関する調査を実施(2024年)」によると、2023年度の国内の菓子受託製造(菓子OEM)市場規模は、前年度比12.0%増の2685億円で推移したと発表しています。

OEMのニーズが増えている理由

OEMへのニーズが加速している背景には、現代のビジネス環境に関係するいくつかの要因があげられます。

市場の高速化と消費者ニーズの細分化への対応:変化の激しい消費市場で機動力を高めるには、迅速な商品開発が不可欠。製造を外部の専門家に委託することで、企業は市場の変化にスピーディに対応しようとする企業が増えています。

- 異業種からの新規参入の活発化:ビジネス環境の変化でさまざまな企業が容易にメーカー事業へ参入できるようになりました。OEMの活用が、この参入障壁を劇的に引き下げたと言えます。

- D2Cモデルの台頭:メーカーが消費者に直接商品を販売するD2Cブランドの隆盛も、OEM需要を後押ししています。D2C企業の多くは製造をOEMメーカーに委託し、自らはブランド構築と顧客との関係深化にリソースを集中させています。

- 経営資源の選択と集中によるコア・コンピタンスの強化:持続的な成長のため、自社の強みであるコア業務に経営資源を集中させる「水平分業」。製造というノンコア業務の外部委託は、この戦略を具現化する合理的な選択肢と言えます。

現在のビジネス環境でOEMは単なる製造委託ではなく、変化する市場環境に適応し、自社のブランド価値を最大化するための強力な経営戦略の1つと言えます。

著者情報

EC運営者向けの解説記事とニュース記事を中心としたメディアサイト「ネットショップ担当者フォーラム」を運営しています。

競合企業の動向チェック、消費者動向などがわかるニュース記事や、EC担当者の業務に役立つ実践的なノウハウ記事をはじめ、海外の最新事例や動向が学べる海外ECに関するコンテンツ、通販・ECの専門家によるコラムなどを掲載しています。

- 最新情報をGetできる無料メールマガジン「ネットショップ担当者フォーラム通信」はこちら